Témoignages de guerre

Nos rédactions locales ont retrouvé des carnets de Wallons qui ont décrit leur vie et les évènements dans nos régions pendant la durée du conflit. Ici, retrouvez les témoins qui ont accompagné le travail des rédactions, lisez leurs carnets ou les extraits de ceux-ci. A voir aussi : nos lignes du temps déclinées région par région, histoire de mieux comprendre l'impact de la guerre à Verviers, Arlon, Tournai, Namur ou Wavre.

Jean Schaeger,

un traducteur qui rendit bien des services

Dès les premières heures du mois d'août 1914, le Hutois Jean Schaeger est plongé, malgré lui au cœur du conflit. Parlant allemand et français, il est amené à servir de traducteur pour les troupes allemandes mais il est aussi beaucoup demandé auprès de la population victime des occupants. Au fil des jours, ce commerçant recevra même un laisser-passer lui permettant de circuler facilement dans la ville.

Dans son livre « La ville de Huy sous l'occupation allemande », ce Hutois revient sur les faits marquants au jour le jour. Un voyage captivant. « Mon père était très fier de son grand-père », raconte Philippe Lhoest, dentiste à Huy et arrière-petit-fils de Jean Schaeger. « Durant la guerre, il a aidé plus de 1 000 personnes à fuir vers la Hollande. »

Né près de Gouvy, Jean Schaerger a l'allemand comme langue maternelle. Ce qui n'ira pas sans poser des questions : « Il détestait lorsqu'on l'interpellait en lui disant : Vous qui êtes allemand ». Car mon arrière-grand-père était belge et avait d'ailleurs servi dans l'armée. Peut-être a-t-il écrit ce livre un peu pour rétablir la vérité. »

« Mon père était très fier de son grand-père » est encore disponible dans des libraires spécialisées. Les archives de l'Etat disposaient d'un exemplaire tout comme la Ville de Huy. Quelqu'un m'a dit qu'il a même trouvé le livre dans une librairie à New York.

Extraits

Vendredi 14 août : Vers 9h, l'artillerie tire sur un enterrement. Le cortège venait de quitter la mortuaire pour se rendre à l'église de la Sarte quand deux coups de canons sont tirés de la chaussée de Waremme, où se trouve l'artillerie belge. La population n'avait pas respecté l'arrêté qui interdisait tout rassemblement et les soldats belges ont pris cet attroupement pour des Allemands.Dimanche 23 août : Vers 8 heures du matin, je me rends au pont. Arrivé en face de la rue de Namur, je vois déboucher, venant du quai Dautrebande, le major flanqué de son capitaine ; il arrive directement sur moi et me dit : « Je suis content de vous voir ; je viens de faire pendre un homme et je désirer que vous communiquiez cela à la population. » « Pourquoi avez-vous pendu cet homme ? » « Il était en possession d'un fusil. » Il paraît que cet homme appelé Loxhay, avait démonté un vieux fusil dont il avait déjà la veille caché une partie près de l'étang Godin. Ce dimanche, il était allé pour cacher le reste, mais la crosse dépassait de son vêtement ; des soldats l'aperçurent, se saisirent de Loxhay et le conduisirent près du major qui le fit pendre immédiatement. A ce moment, arrive une jeune fille criant à diverses reprises : « On a pendu mon papa ». Pendant que les maisons brûlaient, les soldats s'amusaient à tirer dans les rues. Un homme fut tué net, une pauvre vieille eut l'épine dorsale brisée et vint mourir le lendemain à l'hôpital.

Jean Schmitz, témoin privilégié

Le chanoine Jean-Servais Schmitz est né le 3 août 1877 à Beho, petit village ardennais de langue germanophone. Ayant terminé ses années de théologie à l'âge de 20 ans, il est engagé comme secrétaire de l'évêque de Namur, Monseigneur Decrolière. Il conservera cette fonction durant 54 ans. Durant la Première Guerre mondiale, il épaule de manière efficace l'évêque Heylen dans un contexte souvent conflictuel avec l'occupant. De 1919 à 1925, il publie, avec la collaboration de Dom Norbert Nieuwland de l'abbaye de Maredsous, huit volumes impressionnants constituant une collection de documents pour servir à l'histoire de l'invasion allemande dans les provinces de Namur et de Luxembourg.

Cet ouvrage sera couronné par l'Académie française en 1923 et obtiendra le prix du Souvenir de l'Académie Stanislas de Nancy en 1925. Nommé prélat de Sa Sainteté en 1950, il s'éteint à Namur l'année suivante alors qu'il assumait toujours ses fonctions de secrétaire de l'évêque André-Marie Charue. Un vrai gratte-papier !

En tant que secrétaire, Schmitz tient la correspondance de l'évêque. Il gère les documents comptables du diocèse. Il est surtout chargé de la conservation des archives épiscopales. Au fil du temps, il devient la mémoire vive de l'évêché.

La principale contribution de Schmitz à l'histoire demeure l'élaboration de cette collection de documents consacrés à l'invasion allemande dans les provinces de Namur et du Luxembourg. Cette œuvre monumentale est le résultat d'une enquête minutieuse commencée quelques jours après les massacres d'août 1914. Il écrit, le 7 septembre 1914 : « C'est surtout à partir d'aujourd'hui qu'arrivent toutes les nouvelles horribles, épouvantables sur les atrocités de toutes sortes commises par les armées allemandes. Leur récit, je l'ai consigné au fur et à mesure, sur un rapport spécial, par doyenné. Chaque jour, j'enregistre des détails toujours plus tristes ».

Grâce à un réseau d'informateurs particulièrement efficace, Jean Schmitz réunit des milliers de témoignages et de documents concernant l'invasion et l'occupation allemandes du diocèse de Namur. Cette masse documentaire a été heureusement conservée.

Extraits

31 juillet 1914, vendredi

Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, la mobilisation générale de l'armée belge.

1er août 1914, samedi

Arrivée à Namur de 30 à 40 mille soldats. Réquisition de tous les chevaux, camions, autos, vélos, etc. – Dans la nuit du 1er au 2, occupation de Luxembourg par les Allemands.

2 août 1914, dimanche.

Départ des troupes. – Envahissement du territoire français, près de Cirey (Nancy).

3 août, lundi.

Nous devions tenir, l'après-midi, une importante réunion historique (section de l'Art chrétien – elle a été ajournée).

4 août, mardi.

Le matin, envahissement du territoire belge (Stavelot, Visé, etc. 15 000 hommes entrent à Verviers. Visé en feu.

5 août, mercredi.

Attaque par les Allemands des forts de Liège.

6 août, jeudi.

Continuation de la bataille dans les alentours de Liège.

7 août, vendredi.

Premières rencontres entre Français et Allemands.

8 août, samedi.

Légères escarmouches, de divers côtés, entre Allemands, Belges et Français.

12 août, mardi.

Combats à Diest, Haelen, Eghezée.

14 août, jeudi.

1ères bombes d'avion, tuant M. Gustave Halent, faisant des blessés.

15 août, vendredi.

Bataille à Dinant, Yvoir, Houx, etc. On parle d'un million de soldats en Belgique (400 000 Allemands, 600 000 alliés.)

16 août, samedi.

Les Allemands occupent Gembloux.

20 août, jeudi.

Les Allemands forcent le passage de Bruxelles.

On voit arriver dans la ville les habitants de la banlieue. Ils sèment la panique en racontant les brutalités.

21 août, vendredi.

Jeudi à 7h30, bombe rue de Bruxelles.

De 12h30 à 13h30, bombardement de la ville (quelques obus seulement : statue Léopold, dont le piédestal est ébréché ; gare, dont l'un des hall vole en éclats ; l'ouvrier Coppée est tué ; maison du Docteur Martin, boulevard d'Omalius, maison Piette, à St- Servais, (et deux blessés), etc.

22 août, samedi.

De 10 à 11h, nouveau bombardement de la ville.

A partir du 23 août, découvrez au jour le jour, l'extrait complet du récit de notre témoin le chanoine Schmitz, sur cette page.

Prolongez les informations dans l'édition quotidienne de L'Avenir Namur.

Le témoignage du curé de Mousty

Le carnet de guerre du curé de Mousty est un document précieux pour comprendre les évènements qui secouèrent la localité d’Ottignies durant le mois d’août 1914.

L’ecclésiastique revient tout d’abord sur le rôle des Chasseurs de la Garde civique belge, en poste dans la région pour surveiller et ralentir la progression allemande.

« Ils dressent des barricades aux ponts de la Dyle et, plus loin, vers le hameau de Franquenies, au pont de Luxembourg. Ils font des tranchées près de la ferme Jean Rauscent. Ils empilent pour cela des chariots, des charrettes, des tombereaux, des fagots, des échelles et des arbres voisins qu’ils abattent…

Me promenant, je leur demande ce qu’ils pourraient faire contre tant d’Allemands. Et l’un d’eux de me répondre résolument: "Un carabinier vaut dix-neuf soldats boches." »

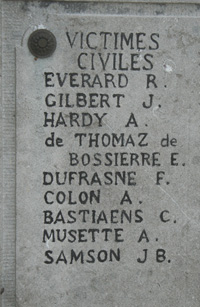

Les Chasseurs de la Garde civique lèvent le camp le 19 août 1914. Mais, avant de quitter la région, ils abattent le lieutenant Woldemar von Heyden. Les Allemands vont accuser la population d’avoir participé à la bataille. Quand leurs troupes débarquent en force dans la localité d’Ottignies, le 20 août, ils se servent de ce prétexte pour allumer des incendies et tuer des civils. Le curé de Mousty détaille ces meurtres dans son carnet.

« Les Allemands, sur la chaussée venant de Limelette, tirent une première fois.

Les malheureux tombent et puis se relevant, essayent de fuir. Les soldats tirent une seconde fois. Ils tombent pour ne plus se relever. Ils ont été enterrés au cimetière d’Ottignies deux jours après les faits : leurs corps étaient restés sur la route sur ordre des Allemands. »

Le curé raconte aussi qu’Arthur Hardy a été fusillé, le 21 août, accusé d’avoir tiré sur des soldats allemands qui passaient dans le bois de Lauzelle.

« On amène un nouveau prisonnier : c’est le garde forestier de M. Lefevre de Limelette que j’avais cru fusillé … Peu après, on le fait sortir. J’aperçois par la fenêtre la tête de M. le curé d’Ottignies qui passe et qui, d’après ce qu’il m’a dit plus tard, avait été appelé pour confesser le garde. Celui-ci rentre et demande à pouvoir serrer la main à ses deux voisins : on le lui refuse. Un soldat me parle en allemand. Ne comprenant pas et devinant qu’il pourrait bien s’agir de confesser le garde avant son exécution, je le rappelle et veut lui faire répéter ses paroles. Il refuse. Je me mets à prier. On emmène le garde ; peu après, nous entendons la fusillade ; nous nous regardons terrifiés. C’est fini ! … Un soldat vient nous l’annoncer. Peu après, on nous fait sortir tous. Le moment est terrible ! »

Jacques Wynants, historien verviétois :

« La guerre 14-18 a débuté chez nous »

Brimades, misère, faim tenace sont le lot quotidien des citadins désemparés

La vie quotidienne dans les villes est pénible. Pas de travail, pas d'argent et des prix qui flambent. Coup d'œil avec Jacques Wynants, historien verviétois.

Quelle est l'atmosphère à Verviers à quelques heures du début du conflit?

Le garde civique doit partir sur Liège, tout comme la garnison de Stembert qui rejoint ses positions en région liégeoise. Des barricades composées de charrettes, de balles de laine, de caisses et d'objets hétéroclites obstruent les routes à Dison, près du Solvant à Verviers, ou encore à Dolhain et à Baelen. Mais ces obstacles de fortune n'empêcheront pas les Prussiens d'arriver à Verviers. Le 4 août 10 heures du matin déjà, six uhlans sont sur la Place du Marché avec la proclamation de bonnes intentions de l'autorité militaire allemande. Un quart d'heure plus tard, 150 hussards sont en ville. Sur la place du Martyr, on voit débarquer un régiment d'artillerie de Berlin-Brandebourg, sous les ordres du colonel Miethan. Les soldats sont épuisés et la population ne se montre pas hostile en dépit du mépris manifesté par les officiers prussiens. Le 12 août, arrive la 2e Armée de von Bulow qui s'installe à l'hôtel particulier Simonis, rue du Collège, avant la réquisition par l'occupant de certains hôtels, et de l'Harmonie, où seront jusqu'en décembre hébergés des otages choisis parmi les notables verviétois.

Quelles sont les réactions de la population? Méfiance? Panique?

On ne peut parler de panique comme celle qui s'installe à la veille du conflit, quand des files s'allongent dans la rue du Midi, actuelle rue des Martyrs, devant le siège de la Banque nationale et de la Banque populaire, où nombre de Verviétois s'en viennent retirer leurs économies. Quelques mois plus tard, d'autres files s'allongeront encore, mais cette fois devant les bureaux de bienfaisance et la soupe populaire.

Les brimades et les privations vont s'installer lentement?

Dès septembre 1914, il faut un permis pour circuler à vélo, à moto ou en voiture. Il est interdit de photographier, de posséder des pigeons voyageurs et de laisser passer de la lumière en soirée. En même temps, les privations s'installent. On manque de tout. Au début, la boulangerie d'Eijsden, aux Pays-Bas, travaille jour et nuit pour fournir du pain dans notre région. Lorsque sera installée la clôture électrifiée, les pains seront acheminés à Mouland et passés par-dessus via un toboggan. Mais cela ne suffit pas. Le 23 août 1914, la commune vend 39 800 pains militaires allemands. En 1915, chaque ménage reçoit une carte de ravitaillement. En novembre 1916, la farine pour faire nos «bouquettes» sera aussi chère que la viande. Les tendeurs salent et fument les petits oiseaux et le lapin en gibelotte est souvent du chat. On défriche des terrains communaux pour cultiver des pommes de terre, vite remplacées par les rutabagas. On mange aussi du miel artificiel, du riz, des harengs saur et du lard Wilson venu des États-Unis, et le café disparaît, comme le tabac. On fume alors des feuilles de mûrier séchées. Plus on avance dans la guerre, plus la disette s'intensifie, et plus les services de secours sont mis à contribution. C'est dire le succès de la soupe populaire, préparée par des œuvres que soutiennent des industriels et des financiers. Au pire moment, elle concernera 50% des Verviétois et 12% de Jalhaytois.

Comment les Verviétois peuvent-ils garder le moral, dans ces conditions?

En s'informant au mieux. À Verviers, les journaux locaux cessent de paraître le 7 août. On ne trouve que La Vesdre éditée à Maastricht et vendue clandestinement. En face, on vend La Gazette de Cologne dès le 24 août, et des feuilles de collaborateurs comme Le Télégraphe ou l'Ami du Peuple apparaissent.

Parlez-nous aussi de l'athénée qui se transformera en hôpital militaire…

On ne peut passer sous silence l'action de la Croix-Rouge, qui crée d'emblée dans les locaux de l'athénée Thil Lorrain que le préfet Jules Bertrand met à sa disposition son «ambulance n° 1», soit un hôpital dans lequel s'installent des lits, et une salle d'opération avec trois chirurgiens dans la salle de musique. D'autres antennes, à Béribou et rue Sainte-Anne, s'ajouteront à cette ambulance qui enregistre son premier décès le 5 août avec la mort d'un soldat allemand. Le 9 septembre arrivera le premier blessé français. En novembre, 503 blessés seront passés par là, soit 38 Allemands, 32 Français, 1 Autrichien et 2 Marocains. Il y aura aussi des Italiens. Mais l'hôpital doit quitter l'Athénée, transformé en casernement par l'occupant, pour gagner le château de Paul Peltzer. Rappelons que la Croix-Rouge locale était présidée par Anna Peltzer de Clermont, épouse du sénateur Édouard Peltzer, dont la voiture Dasse, servit aussi au transport des blessés.

Août 2014 : « Un traumatisme pour les Liégeois »

Ancien journaliste, le Liégeois Dominique Nahoé fait partie des spécialistes de la Première Guerre mondiale en Wallonie, notamment en ce qui concerne la vie de ses habitants durant le conflit. En novembre 2013, il présentait avec son confrère Daniel Conraads l'ouvrage « Sur les traces de 14-18 en Wallonie », le résultat d'un travail de trois ans de recherches sur le déroulement du conflit dans nos contrées.

Tout récemment, Dominique Nahoé a rédigé un chapitre de l'ouvrage intitulé « 1914-1918, Vivre la guerre à Liège et en Wallonie », sorti fin juillet aux éditions du Perron. Dans ce texte décrivant la vie de la population liégeoise en août 2014, il décrit l'état d'esprit et les principaux faits ayant marqué les habitants de la Cité ardente face à l'arrivée des soldats allemands.

Quel était l'état d'esprit des Belges et particulièrement des Liégeois durant les heures et les jours qui ont précédé le 4 août ? On dit souvent qu'ils ont été très surpris par une guerre subitement arrivée chez eux.

Si on se remet dans le contexte, il faut se rappeler que c'est le 28 juin 1914 qu'est assassiné l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo. Durant le mois qui suit, dans toute l'Europe, on n'est pas alarmé par cet attentat. Il y a beaucoup d'anarchistes et plus de violences qu'aujourd'hui, à vrai dire. Les gens ne s'attendent pas du tout à une telle conséquence. Les Belges n'ont jamais cru à la guerre, jusqu'au moment où ils ont vu les Allemands.

Le dimanche 2 août, soit deux jours avant l'arrivée des troupes allemandes sur le territoire, les journaux liégeois comme La Meuse ou La Gazette de Liège – les autres n'existent plus aujourd'hui – conseillent encore aux gens d'aller tranquillement se promener au bord de l'Ourthe. Voilà l'état d'esprit…

Dans la région de Liège et de Verviers, en particulier, on est proche de l'Allemagne. On s'entend bien avec les Allemands, on a conclu des accords économiques avec nos voisins, qui sont nos premiers importateurs industriels, nos premiers fournisseurs, etc. L'Université de Liège a pris modèle sur les universités allemandes. Ce sont nos voisins, tout simplement.

La suite sera donc vécue comme un traumatisme. Le 3 août, l'Allemagne demande à la Belgique, neutre, de pouvoir passer sur son territoire pour se diriger vers la France. La Belgique refuse et le lendemain, les Allemands entrent en Belgique sans même avoir pris la peine de déclarer la guerre. Une déclaration de guerre, c'est un acte diplomatique qui vous donne encore 24 heures pour vous préparer. Les Belges n'y ont pas droit. Le 4 août, les Allemands étaient déjà à Gemmenich et à Battice. Le soir même, de premiers combats militaires ont lieu aux abords de certains forts de Liège. C'est un coup de tonnerre dans un ciel serein… littéralement, parce qu'il fait très beau.

Les 6 et 7 août, des premières populations civiles sont massacrées. On ne comprend pas une telle barbarie. Il faut se souvenir que, si les forts de Liège ont combattu près de deux semaines, la ville de Liège était déjà aux mains des Allemands le 7.

L'arrivée des premiers soldats allemands à Liège se déroule-t-elle dans la terreur ou dans un calme relatif ?

La population est terrorisée. Les soldats allemands, qui arrivent en ville par Robermont, Bressoux puis la Dérivation, sont précédés d'une cinquantaine d'otages. Le but est de faire peur, mais aussi tactique : suspectant les ponts d'être minés, les Allemands envoient d'abord les otages dessus. Voilà l'état d'esprit dans lequel on se trouve.

Très rapidement, la ville est occupée, une administration allemande se met en place, etc.

Tout se déroule très rapidement. Le commandement allemand s'installe au Palais des Princes-Évêque. La vie urbaine est subitement désorganisée, les trams ne roulent plus, les Liégeois ne peuvent plus traverser la Meuse sans laisser-passer, qu'il faut aller demander en allemand au palais. En deux ou trois jours, une dictature militaire se met en place.

Il nous reste les images, mais n'oublions pas l'environnement sonore de bombardements incessants, de forts qui combattent à quelques kilomètres. Il y a de quoi devenir fou. C'est assez comparable à ce qu'on a vu dans des villes assiégées durant la guerre en Yougoslavie, à Beyrouth, voire à Gaza d'une certaine manière. Il y a des obus qui se perdent, les bâtiments sont détruits.

Un autre élément important : l'armée belge s'est retirée de la ville, à la demande du général Leman, sur ordre du roi, et se dirige vers Anvers. Il n'y a, à Liège, pas d'autre défense que celle des forts. Mais les forts défendent les forts, pas la ville. Les Liégeois se retrouvent véritablement tout seuls. Vers le 10 août, Liège est même menacée de destruction si les forts ne se rendent pas. Mais les Allemands comprennent tout de même que ce n'est pas nécessaire.

Les jours passent et arrive le 20 août, avec des pillages, des destructions et une trentaine de personnes massacrées dans le quartier de l'université. L'irrationnel a-t-il pris le dessus, cette nuit-là ?

Oui, on assiste à des pillages, particulièrement des maisons bourgeoises qui abritent des caves à vin. Le 20 août, c'est une soldatesque ivre qui perd les pédales durant la nuit. Une furie collective de militaires fatigués, ivres, énervés.

Dans cette folie, ils ont cru que des francs-tireurs – on dirait des « snipers » aujourd'hui - sévissaient à proximité de l'université. L'Université de Liège étant très réputée, de nombreux étudiants polonais de nationalité russe vivaient dans le quartier. Dès le lendemain des massacres, les Allemands ont directement prétexté des provocations d'étudiants russes. Et cela, au moment où les Russes malmenaient les Allemands sur le front de l'est. Les boucs-émissaires étaient trouvés.

Les choses se sont enchaînées de façon irrationnelle. Les bâtiments de la place de l'Université ont été pillés, détruits, incendiés. Un canon a été installé le long du fleuve pour tirer vers l'autre rive, rue des Pitteurs. 17 civils ont été choisis et fusillés sous la statue d'André Dumont, sur la place. Avec les atrocités commises dans les environs (rue des Pitteurs, place Cathédrale), 29 civils ont été massacrés cette nuit-là.

L'irrationnel a été atteint, mais par ailleurs, le grand QG allemand a laissé faire. Cela s'inscrit dans une politique générale de terreur. Il faut montrer à la France que si elle oppose une résistance « à la Belge », les Français passeront à leur tour au très sale quart d'heure.

Comment se passe la vie liégeoise après ce mois d'août 1914, jusqu'en 1918 ?

La vie reprend tout doucement son cours. Les écoles rouvrent en septembre, les trams reprennent progressivement du service. Les Allemands se rendent bien compte qu'il faut nourrir la population, ils instaurent des bons de rationnement, des distributions, parfois. Liège devient une ville sous occupation.

Pendant quatre ans, Liège constitue aussi un nœud ferroviaire considérable. Si le pont ferroviaire du Val-Benoît avait été détruit, cela n'aurait pas été le cas. Les explosifs y ont pourtant été placés début août, mais l'explosion n'a pas bien fonctionné.

Liège voit défiler de 90 à 100 trains militaires par jour, avec du transit militaire dans un sens, et du transit de blessés dans l'autre sens, vers l'Allemagne.

La vie des Liégeois est-elle « tranquille » jusqu'en 1918 ?

Oui et non. La ville ne fera plus l'objet de bombardements. Mais il ne faut pas oublier les 48 condamnés à mort fusillés à la Chartreuse. Il y avait le risque, dès 1916, d'être envoyé dans les usines d'armement en Allemagne. Des rafles ont eu lieu et certains ne sont jamais revenus de ces camps de travail.

C'est difficile de le comprendre aujourd'hui, avec internet, la TV et la radio, mais dès la mi-août 1914, les Liégeois vivent dans le black-out total de l'information. Les journaux se sont sabordés, pour ne pas devoir publier sous la censure. Les gens ne savent rien de ce qui se passe à l'extérieur. Il y a la propagande allemande, à laquelle ils ne croient pas trop. De temps en temps, il y a bien un quotidien de Maastricht – les Pays-Bas sont restés neutres – qui parvient discrètement ou un exemplaire du Figaro qui passe à travers les mailles du filet, on ne sait trop comment.

A la fin de la guerre, dès septembre 1918, Liège a vu tout le trafic de militaires battre en retraite, dans l'autre sens. La ville s'est transformée en hôpital militaire allemand, depuis l'hôpital Saint-Laurent jusqu'au collège Saint-Servais.

Léonce Delaunoy

Léonce Delaunoy est né à Ostiches, le 7 août 1893, dans une famille d'agriculteurs. Après des humanités au collège d'Ath, Léonce Delaunoy entre au séminaire de Tournai. C'est donc en tant que soldat-brancardier (au 10e régiment de Ligne) que l'abbé Léonce Delaunoy, âgé alors de 21 ans, entre dans la guerre 14-18. Durant les quatre années de conflit, depuis les tranchées, Léonce Delaunoy tiendra un journal de bord dans lequel il notera, consignera, avec une plume fervente et aiguisée, non seulement son quotidien mais aussi et surtout ses pensées, ses peurs, ses espoirs. Il y décrira aussi avec une sensibilité hors du commun l'impact destructeur du conflit sur la nature et les paysages environnants. Un témoignage vibrant et éclairant. Léonce Delaunoy tombera au champ d'honneur à Cortemarck le 15 octobre 1918.

Extraits

1er août 1915

[…] Au long du chemin parcouru, il y a de grandes flaques rouges sur la poussière blanche, au hasard des routes de la Patrie en lambeaux, il y a des cadavres raides, glacés, pâles, un petit filet de sang au front ou à la bouche. Sur ce sang coagulé, noir, il y a les mouches vertes par milliers ; il y a dans l'atmosphère la méphitique odeur de la chair pourrissant au grand soleil dans les moissons foulées aux pieds, meurtries, ensanglantées. Il y a dans nos plaines les ruines noires des brasiers fumant encore où se sont anéantis les bonheurs simples, tranquilles, si doux et si prenants quand ns ne les avons plus. Il y a aux berges des fossés des petites croix avec un nom, un numéro ou « soldat inconnu ». Reine de l'heure, la mort passe ! Expiatrice, elle vient ! Oh ! Les larmes des mères ! Vos larmes, ô ma mère ! L'heure de chercher le calvaire est de nouveau venue. On aurait dit que le monde suivait le Jésus des paraboles, miséricordieusement juste. Voici les heures du prophète : où est le rayon ? Le front meurtri dans l'épouvantable terreur de la crucifixion lançait des éclairs qui déchiraient de haut en bas le voile du temple……. Les morts sortaient du tombeau, la puissance divine se manifestait au monde ! C'est encore l'heure sombre, l'heure douloureuse ; on dirait que la passion ne suffit plus au rachat du monde et que l'océan de mérites se vide. Dieu a la miséricorde d'associer les hommes à son œuvre ! ………….

30 avril 1916

De la pluie qui alourdit l'âme et tue le courage d'être un errant, un paysan esseulé dans la grande solitude où la mort plane, dominatrice. Et puis le grand soleil du bon Dieu. Soleil de fin d'avril, lourd, puissant, rayon de joie qui perce les lourds nuages d'orage que le vent du nord pousse vigoureusement. Soleil qui boit l'eau éternelle de l'hiver dans le couchant. Sa trainée royale enflamme les joncs secs, les herbes mortes et les grands varechs, silencieux dans le recueillement du soir. Il y a du feu partout et très tard aux franges des nuages, là-haut. Les fermes disparaissent sous les verdures : les ruines de Caeskerke (NDLR : aujourd'hui Kaaskerke) sont moins béantes sous le rideau, la route est moins longue sous l'ombre des peupliers, des chênes bourgeonnant ou feuillus ! Beaucoup d'arbres sonnent tristes dans le vent qui passe, la mort les a touchés eux aussi ! …….. Etrange pays : désolation poignante en hiver, vie splendide au printemps. D'innombrables oiseaux chantent, sifflent, imitent les voix de la guerre et ne s'envolent pas. Les merles surtout réussissent à contrefaire le bruit des balles, des républiques de grenouilles sont à appeler jour et nuit leur roi et bon sang, quel tintamarre quand le roi de fer tombe en hurlant et les soulève d'enthousiasme bien haut dans le ciel bleu ! A ce moment précis (12h20) je n'entends qu'alouettes, sansonnets, merles, canards, moineaux et que sais-je…. Tantôt les chouettes glisseront dans l'ombre naissante (elles sont si nombreuses ici). Elles hululeront leur longue et déchirante plainte sur ces coins où tant de vivants sont dans une vie aussi recluse que la solitude de morts perdus partout. […]

1er Novembre 1916

Nuit terrible, à peine la bougie a-t-elle été éteinte que les rats ont assiégé la cahute, criant, se battant, courant sur nous! L'artillerie a été très active: mauvaise nuit. Messe à 7 h 1/2 au poste de secours, ici, au chemin de fer. Matinée claire, le tir d'artillerie a repris ardent. Journée de souvenir et de deuil. La peine taraude l'âme alourdie, songeuse. Les figures des absents reviennent dans le vague de la longue séparation. Aujourd'hui, sous l'assaut de tant de souvenirs je me sens faiblir! Enfant encore, lente, monotone, à pieds coups de solitude, la vie me mène à son midi. J'y arriverai bientôt et ne saurai ce que c'est vivre ! Vivre ! Un soir, il y a longtemps, 12 ans certainement, dans le brouillard du soir, au bord du ruisseau, à pareil jour, je m'attardais dans les feuilles mortes des peupliers, à écouter la lamentation des cloches qu'accompagnait le bruit lent, monotone, lourd des larges gouttes dans l'énorme silence. Mon esprit tout entier se cramponnait à l'idée de la mort, et par elle, essayait de comprendre la vie. J'essaie toujours de la même façon et je ne comprends pas mieux ! Tournai ! La belle fête dans la splendide cathédrale, qui jusque maintenant a échappé à la guerre ! L'humble église de village où dormaient nos morts : ceux de chez nous ! Et maintenant donc ! Les grands cimetières, les tombes éparses, au hasard de la mort, au long des chemins, des tranchées, sur un coin de terre que l'eau a laissé libre, et sous l'eau donc ? Que de morts ! Que de morts ! Nos morts ! Ah ! Guillaume, fatal spectre de carnage, tu paieras ! Tu paieras ! La haine des mères, des frères, des sœurs, des fils, du monde. Dieu te livrera ! C'est la haine qui passe dans le vent glacé, vif, qui court fou, sur les ruines des patries ensanglantées et aujourd'hui, mêlée aux larmes, elle est ineffaçable !

Le brancardier Jean Agache

Jean AGACHE, 22 ans, originaire de Templeuve, est étudiant en théologie au Grand Séminaire de Tournai quand la guerre éclate en cet été de 1914.

Le 2 août, il est mobilisé et doit rejoindre le service sanitaire de l'armée, comme la plupart des religieux, séminaristes, de nombreux enseignants, de tous les diocèses belges. Il est affecté, avec 400 autres brancardiers, à la 3e compagnie des Transports de la 5e division. De Grimbergen à Willebroek en passant par Perwez, Vilvorde et Bornhem, la colonne d'ambulance suit l'armée belge en campagne. Pendant la retraite d'Anvers vers la côte, la colonne passe par Oudenburg où l'on annonce la création des brancardiers régimentaires. Jean Agache est affecté, le 25 octobre 1914, à la 3e compagnie du IIIe bataillon du 2e régiment de chasseurs à pied. Il la quittera en décembre 1916 pour la 5e compagnie du 5e régiment des chasseurs à pied reconstitué.

Durant quatre ans, le brancardier régimentaire Jean Agache va connaître les postes de secours des tranchées de l'Yser. Il y partage les dures conditions de vie des soldats, de Dixmude à Ramscapelle, de Boesinghe à Nieuport, s'appliquant à secourir les blessés au péril de sa vie, mais aussi à remonter le moral des troupiers. C'est dans ce but que, début 1916, quand le 2e chasseurs est affecté au secteur plus calme de Ramscapelle, Jean fonde un journal de front : « Tout Templeuve guerrier ».

Le 4 octobre 1918, pendant l'offensive libératrice, alors que le 5e chasseurs combat devant Roulers, Jean reçoit une balle dans le cou. Il décède le lendemain à l'Hôpital militaire de l'Océan à Vinckem. Inhumé provisoirement à La Panne, il sera ramené avec les honneurs au cimetière de Templeuve en mai 1921.

NB : Une partie de l'exposition qui aura lieu en avril 2015 à l'Office de Tourisme de Tournai évoquera le parcours du brancardier Jean Agache.

Extraits du journal de campagne 1914-15 de Jean AGACHE

Premier extrait : début du premier cahier du journal

« Les Derniers Jours Au Séminaire

[…] Mercredi 29 juillet 1914 :

Cours de Monsieur Cerfanc [ou Cerfaux ou Cerfane]. Pour terminer il ouvrit son « Echo de Paris » et commenta les dernières nouvelles. Il nous mit au courant des menées Serbes en Autriche et il nous rappela en particulier l'assassinat de l'archiduc héritier François Ferdinand. Il parla de la triple alliance (Allemagne-Autriche-Italie) offensive et défensive et de la triple Entente (France- Russie-Angleterre) défensive. Il nous donna quelques détails que j'avais oublié et dont je me suis rappelé en lisant un article […]

A la question : Les Allemands en cas de guerre avec la France, passeront ils par la Belgique ou vont ils respecter notre neutralité ? il [M. Cerfanc] ne répondit ni oui, ni non. […]

Samedi 1er août 1914:

A deux heures du matin je suis réveillé par le son de clairon qui vient des casernes derrière le palais de Justice.

J'étais toujours sourcillant lorsque vers quatre heures j'entends quelqu'un passer avec précaution dans le couloir. On frappe à la chambre voisine de la mienne où se trouve Paul Cambier. […] je suis sorti de ma chambre. Je vis alors Paul Cambier debout devant la chambre de Louis Spinet et parlant de son départ immédiat pour Anvers, train de cinq heures […]

Je croyais être le premier au courant du commencement de mobilisation lorsque j'appris à la récréation de sept heures qu'un agent de police, gendarme ou autre était venu à une heure de la nuit et avait réveillé tout le séminaire en sonnant pendant dix minutes à la grosse porte de la porte d'entrée. […]

« 10h20 » Je suis chez William pour me raser. On sonne. Qu'y a-t-il ? Tout le monde descend […] M. Le Président nous annonce que « Vu les circonstances difficiles…….nous sommes licenciés » Aussitôt débandade générale. On s'informe des heures de trams qui restent encore à la disposition des civils et l'on part après avoir fait rapidement ses malles.

Je sors en ville avec William en attendant le tram de deux heures. En ville plus personne ne sait travailler, tout le monde est sur sa porte en quête de nouvelles. Dans les rues l'on ne voit que des chariots remplis de sacs de grains et des autos conduites par des carabiniers. Sur la grand place, une cinquantaine d'autos réquisitionnées. […]

Froyennes… Blandain… Templeuve…La maison. Personne au grillage. On est des plus surpris de me voir. […] On cause de la guerre […] Il me semble chaque fois que l'on sonne que c'est un télégramme de William m'annonçant que nous sommes rappelés immédiatement et que nous devons rejoindre dans les vingt-quatre heures. Je suis remplis d'inquiétude et je dois faire tous les efforts pour rassurer les autres. Ah que ces heures d'incertitude m'ont semblé longues ! […]

Ce samedi soir nous sommes rappelés par un billet collectif […] »

Deuxième extrait du premier cahier (après la formation de la colonne d'ambulance à Anvers, celle-ci s'installe à Lathuy, La Bruyère, Willebringen, Tourinnes-la-Grosse, Beauvechain)

" Second Séjour A Tourinnes "

Nous campons cette fois ci de l'autre côté du village sur une prairie basse et humide. Aussitô arrivé, je pars avec les flacons pour aller chercher de l'eau à une source pas loin de là. […] Quand je suis revenu au camp on parlait de distribution de gourdes. Nous nous approchons des voitures et nous parvenons William et moi à en avoir. Nous étions tout fiers et ce jour là je gardais ma gourde même pour jouer aux cartes.

Nous étions vingt escouades avec chacune un brigadier [divisées en] quatre section. […] On régla l'ordre des marches : le brigadier marchera en tête de son escouade, le chef de section en tête de sa section. […] Le soir nous allons dormir à l'école, très mal cette fois.

Le lendemain nous retournons au camp de la veille au pied de la colline sur laquelle est bâti le village. La 1ère section part avec deux voitures, on s'attend sans doute à un combat. Entretemps le Dr Van der Moll nous donne une petite leçon sur les hémorragies. Il venait de terminer lorsque la 1ère section rentra au camp. Qu'avaient-ils donc fait ? Ils étaient partis du côté de Lathuy et s'étaient cachés pendant deux heures dans un bois par crainte des aéroplanes. C'était tout ce qu'ils avaient fait et vu. Au même moment arrive un docteur tout joyeux « Les Français et les Anglais arrivent en grand nombre, nous allons partir pour leur faire place » […] nous nous croyons sauvés. Le signal du départ ne nous surprend pas, nous marchons même allègrement et plein d'espoir. Hélas c'était la retraite qui commençait……. !!! »

Troisième extrait du premier cahier

(après la retraite d'Anvers)

"Dixmude"

C'est le soir du 23 octobre que nous avons eu pour la première fois quelque idée de la guerre. Avant cela nous n'avions rien vu.

A Eppeghem, une balle perdue était tombée à nos pieds mais nous n'avons pas attendu qu'une seconde puisse nous atteindre et nous avons pris aussitôt le pas de course pour nous retirer en arrière. Au secours [d']Eppeghem nous nous étions tenus près des canons mais comme la batterie n'a jamais été repérée par l'artillerie ennemie nous n'avons pas vu l'effet d'un schrapnel ni d'un obus.

En somme nous n'avions encore rien vu et c'est avec le désir de voir quelque chose de la guerre que nous avions fait tous nos efforts pour nous faire accepter sur l'auto qui venait ce soir là à Dixmude.

Pendant cette fameuse nuit nous avons fait trois fois la route du poste de secours aux tranchées.

Un brancardier que j'ai su plus tard être Raoul Delmotte était venu nous chercher au poste de secours. Nous étions ainsi partis avec quatre brancards et nous avions avec nous [ ?] Delor comme médecin.

Nous partons donc et jusqu'au pont nous avons été tout à notre aise, il n'y avait, à vrai dire guère de danger jusque là. Venait ensuite une drève très large, espèce de boulevard découvrant sur la droite, du côté d'où venaient les balles. Nous commencions à avoir un peu la frousse et nous marchions à la file indienne.

Au fur et à mesure que nous avancions les balles arrivaient plus nombreuses et claquaient conte les murs de gauche. Cela faisait une drôle d'impression le soir, d'autant plus que nous n'étions pas habitués et que nous ne savions jamais au juste si les balles claquaient loin ou près de nous. Quand nous avions sur le côté de la route une rangée de maison nous les bougions aussitôt pour être plus à l'abri et quand on arrivait à des rues latérales nous courrions bien vite pour rejoindre la ligne des maisons. […] »

Louis Spenninck

Louis Spenninck est né à Warneton le 5 octobre 1897, dans une ferme du chemin du Mont de la Hutte. En 1916, il est enrôlé dans l'armée belge, au 12e de Ligne de la 3e division. Il combat dans la région de Dixmude. A son retour, il travaille dans une usine textile d'Armentières, avant d'entrer au Grès de Warneton. Marié en 1929, il a une fille, Henriette. Il est mort à Ploegsteert, le 20 décembre 1990.

Extraits

« Pendant l'hiver 1916-1917, le gel et la neige furent permanents. Il nous était interdit de faire du feu. On se mettait alors à deux sur une toile de tente avec nos couvertures, nos capotes et en se serrant l'un contre l'autre on parvenait à se réchauffer un peu. Notre gourde gelait aussi. Il fallait alors prendre une boîte de conserve, y percer des trous, placer dans la boîte un morceau de sac de tranchée, faire fondre une bougie et y placer quelques éclats de bois détachés au couteau des madriers, ainsi on obtenait une petite flamme qui dégelait la gourde. »

« C'était pendant les offensives que nous manquions de vivres, il fallait alors se débrouiller : par exemple trouver des fruits mûrs aux arbres ou des légumes dans les champs comme des navets. On avait parfois de la viande, des pommes de terre. On nous donnait aussi des « zwarte boontjes » qui sautaient hors de nos gamelles tellement ils étaient durs. On a aussi reçu des saurets… et on en a eu souvent, si bien que dans le secteur de Pervijse, alors que nous descendions des tranchées, nous devions passer par une rangée d'arbres où un fil était tendu. On a enfilé nos saurets pour dire qu'on en avait marre. On ne pouvait pas, non plus, laisser du pain dans sa musette, car il disparaissait… les rats passaient par là. Nous le suspendions afin de le mettre hors de portée des rongeurs. »

Fernand Stragier

Fernand Stragier est né à Warneton le 3 août 1892, dans une famille de bouchers. Appartenant à la classe 1912, il est intégré au 4e régiment de ligne de la 1re Division. Durant quatre ans, il connaît les combats et les tranchées. Il finit par tomber sous les balles ennemies, entre Houthulst et Staden, le 29 septembre 1918. Sa dépouille est rapatriée au cimetière de Warneton en décembre 1921.

Extraits

Le 27 septembre 1918, il écrit :

« … d'ici quelques jours, nous partons à l'attaque, il y a quelque chose de formidable qui se prépare sur notre front, il paraît que les Belges (seulement trois divisions, la 1re, la 3e et la 6e) prennent l'offensive et nous devons avancer coûte que coûte de dix kilomètres. Alors nous serons remplacés par des Français. Si tout va bien la Flandre peut encore être libérée cette année... »

La lettre est adressée à sa tante, Marie Dewitte, qui lui répond le dimanche 6 octobre. La lettre lui est retournée avec la mention « Le destinataire n'a pu être atteint ».

Ses parents n'ont aucune nouvelle de leur fils. Le 15 octobre, sa tante se décide à envoyer une lettre à son commandant de compagnie.

La réponse du sergent Marcel Spilhoon, par une lettre datée du 27 octobre, est brève, mais explicite :

« J'ai le profond regret de vous annoncez que le nommé Stragier Fernand, duquel vous me demandez des nouvelles, a été tué le 29 septembre par balle ennemie. »

Le 3 novembre, elle lui répond qu'elle veut des détails. Le sergent écrit une lettre le 19 novembre. Son message : il ne peut rien dire sous le coup de la censure militaire.

La famille s'obstine pour avoir des détails. Le 23 décembre 1918, le commandant Behagle leur écrit qu'il est « mort les armes à la main en se lançant dans un superbe courage et le plus beau mépris du danger de la crête de Staden le 29 septembre 1918. Il a été enterré sur place au pied de la crête de Staden. »

Pierre-Antoine Devos

Pierre-Antoine Devos est né à Comines-Ten-Brielen le 4 décembre 1892, dans une famille de boulangers et épiciers. Intégré au premier régiment d'artillerie, il est mortellement blessé le 25 octobre 1914, entre Pervijze et Nieuport, lors de la bataille de l'Yser. Ses restes sont transférés dans le cimetière d'Adinkerke le 21 février 1923 et son nom figure sur le monument aux morts de Ten-Brielen.

Extraits

Le 13 août 1914, il écrit à ses parents :

« Maintenant nous sommes toujours dans les environs de Tirlemont ; nous allons d'un village à l'autre. Nous prenons des positions dans les champs, prêts pour le tir au cas où l'ennemi arriverait. Certains fermiers ont de la chance : les champs de blé et d'avoine et les pommes de terre sont bien arrangés où l'on passe. Les chevaux quand nous bivouaquons la nuit mangent des pleines parties de blé, et puis nous abîmons le reste quand nous dormons. Hier, nous avons entendu toute la journée des coups de canon ; on a dit que la quatrième brigade mixte d'artillerie de notre division d'armée a si bien tiré qu'elle avait démoli toute la cavalerie allemande dans les environs de Diest. »

Le 18 août, il connaît enfin son baptême du feu :

« Vous auriez dû voir ça ! L'on ne voyait plus que du feu... Des petits villages brûlaient déjà l'après-midi et le soir, partout, toutes les maisons brûlaient en raison des projectiles qu'on avait tirés. »

Ce sera sa dernière lettre, car ensuite les combats seront incessants.

En échec, l'armée belge fait retraite vers la côte. Le 25 octobre, alors qu'il est dans le fossé entre Pervijze et Nieuport, Pierre-Antoine Devos subit des bombardements. Grièvement blessé, il meurt dans la nuit à l'hôpital d'Adinkerke.